栏目分类

新闻动态

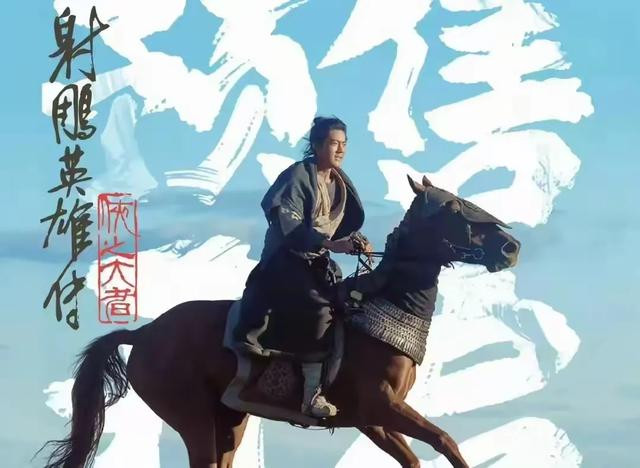

春节档的大片大作,一个个充满了期待和希望,然而《射雕英雄传:侠之大者》却在短短两天内让人感到无比失望。票房数据像断崖般急剧下滑,让人怀疑,这部被寄予厚望的超级大制作,怎么就成了票房“滑铁卢”?

你可能会问,难道是肖战的粉丝不给力吗?或者是他演技不行?答案其实出乎意料,不是的,肖战尽力了,反而是电影的导演,徐克才是最大的败笔。

1月30日,春节档刚刚进入第二天,原本被认为将会是群雄混战的票房大战,结果却变成了《哪吒2》的一枝独秀。

《射雕》作为春节档的重磅之作,在预售阶段的票房数字一度飙升至3.5亿,甚至一度碾压了《哪吒2》,让人们对这部电影充满了期待。

票房的实际表现却让人大跌眼镜。上映两天后,《射雕英雄传:侠之大者》总票房仅为3.87亿,比预售的3.5亿差不多只剩下“刷票房”的影子。排片占比和票房占比快速下降,影片的口碑更是迅速崩塌。

要知道,预售高企并不代表票房一定能跟得上。特别是《射雕》这种“流量+大制作”型的电影,在市场上并不是稀罕物,反而有不少观众开始对这种过度依赖明星流量的做法产生反感。

尽管肖战的粉丝拼尽全力去刷预售、刷好评,但如果电影本身内容不行,靠粉丝的力量是无法支撑起整个票房大厦的。

徐克导演的决策和影片整体的创作方向,才是《射雕》票房崩塌的罪魁祸首。作为一位资深导演,徐克的成就毋庸置疑,但他在这部电影中的表现,却让人感到很大的失望。74岁的徐克,似乎早已和当下的观众脱节。

影片的定位和表现让人困惑。《射雕》试图融合大场面战争戏与情感戏,它却把大场面做得虚假且廉价,很多所谓的“战争”场面,实际上都是特效堆砌,缺乏真实感和紧张感。

尤其是片尾的决战,打斗完全依靠光效和一些不合时宜的特效,毫无武侠片应有的侠气与豪情。这让本应燃爆的高潮变得异常尴尬,完全没有带给观众期待的那种“江湖儿女,快意恩仇”的情怀。

徐克一再强调影片的“家国情怀”,但是,片中的“家国情怀”就像是打着“爱国”旗号的空洞宣扬。

电影中的几场战争场面,既没有激烈的战斗,也没有英雄气概,更像是一些低预算的过场戏。观众的期待落空了,反而更让人觉得这场“战争”戏成了“套路”。

电影的情感戏部分,尤其是郭靖、黄蓉与华筝的三角恋纠葛,更是显得多余且冗长。对于许多观众来说,江湖大义本应是主旋律。

却被一段段情感纠葛所拖累,变成了老版《射雕》的配乐和台词强行推动的“爱情戏”。这种断层式的叙事节奏,观众怎么能不觉得疲惫和失望?

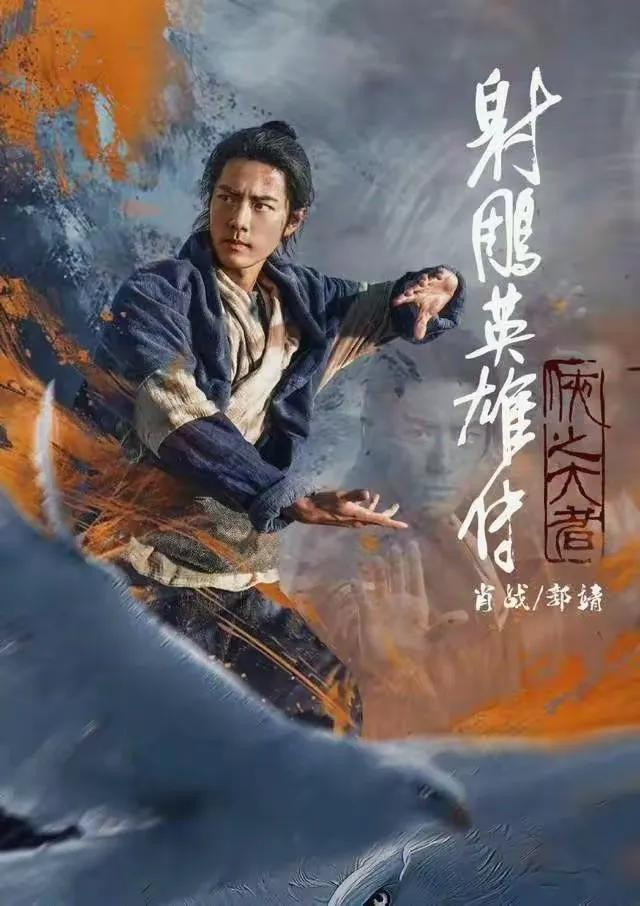

再回到肖战身上,许多人可能会觉得他是导致电影票房滑铁卢的“罪魁祸首”。但如果你看过电影,你会发现问题并不全在他。肖战虽然演技可能未必让所有人满意,但他已经尽力了。

尤其是在动作戏上,显然演员的武术功底不够,而导演未曾对演员进行充分的武术训练,导致那些本应是武侠片的“标配”动作场面,变得尴尬至极。

更让人无法接受的是,导演为了把重点放在情感戏和“家国情怀”上,忽视了影片的根本:武侠精神和精彩的打斗。这些一度让人期待的“英雄大决战”,最终也就成了“空架子”,留下的只有浮夸的特效和无力的演员表演。

可以说,肖战的粉丝拼尽全力刷票房刷好评,但最终这部电影的失败,却是制作方和导演低估了观众的审美,低估了他们对于电影质量的要求。

肖战的粉丝并没有错,他们的支持是电影的动力之一,但是,如果电影内容空洞,那些粉丝的热情终究无法改变票房的走向。

《射雕英雄传:侠之大者》的失败,根本上是徐克对市场的误读和对观众需求的忽视。他没有根据当下观众的审美去重新塑造经典,而是按照自己几十年前的套路去拍摄一部不符合时代要求的武侠片。尽管肖战作为流量明星背负了很多压力,但他并非影片失败的根本原因。

这次票房的失败,给了业内一个很大的警醒:流量明星的加入不再是票房的“救命稻草”,电影的质量、导演的能力和观众的需求,才是决定一部电影成败的关键。

从《射雕》的惨败中我们可以看到,市场已经发生了很大的变化,观众的口味已经不再是“光靠流量”就能打动的。他们更加看重电影的内容和质量,如果电影没有创新,没有打破固有的套路,终究会被淘汰。

《射雕》的崩塌,或许就是时代的终结,经典IP和流量明星的结合,已经不再能轻松创造奇迹。未来的电影制作,需要更多的创新和对观众需求的深入理解,才能真正走得更远。